-

Comment en suis-je venu à tenir un blog ? Quel plaisir y a-t-il pour moi à écrire des critiques de livres ? Ai-je une ligne éditoriale ?...

Ceux que ces questions hantent et taraudent trouveront des réponses dans l’interview de moi qui figure dans le dernier numéro de L’Inventoire. Cet entretien sert d’annonce au stage que je vais animer bientôt chez Aleph-Écritures et auquel il est encore possible de s'inscrire (pour en savoir plus, voir ici).

C’est Danièle Pétrès, rédactrice en chef de L'Inventoire, qui m’a interviewé. Elle est aussi écrivaine (Le Bonheur à dose homéopathique, La Lecture, Tu vas me manquer, chez Denoël).

Pour accéder à l’interview, cliquez sur ce lien.

votre commentaire

votre commentaire

-

Si ce n’était qu’un roman d’espionnage et de guerre, ce serait déjà très réussi. Mais, en plus, c’est bien davantage que cela.

Si ce n’était qu’un roman d’espionnage et de guerre, ce serait déjà très réussi. Mais, en plus, c’est bien davantage que cela.Le narrateur, qui restera anonyme, annonce l’essentiel dès les premières lignes : « Je suis un espion, une taupe, un agent secret, un homme au visage double. Sans surprise, peut-être, je suis aussi un homme à l’esprit double ». On est en avril 1975, Saïgon va être pris par l’armée de libération. L’homme double, bras droit du général dirigeant la police secrète du Sud, doit fuir d’urgence. Mais personne, surtout pas son recruteur de la CIA, ne sait que, révolutionnaire dès l’adolescence, il travaille en réalité pour le Nord. C’est donc sur ordre qu’au terme d’une épopée hallucinante et narrée de main de maître il suit celui qui croit être son vrai chef jusqu’à Los Angeles. Portrait ironique des Vietnamiens en exil. Portrait (très) grinçant de l’Amérique, le seul pays « qui [a] forgé tant de mots en "super" dans la banque fédérale de son narcissisme ».

« Votre langue vous trahit »

Après beaucoup de messages cryptés envoyés à une « tante » parisienne qui les achemine au pays, après quelques assassinats et une ou deux histoires d’amour, notre héros, intégré à un commando censé constituer l’avant-garde d’une armée de reconquête, regagne clandestinement et nuitamment sa terre natale. Pour y être aussitôt intercepté et se retrouver dans un camp de rééducation, où, coupable d’occidentalisation excessive, il doit écrire une confession… que nous avons entre les mains. Et qui, d’ailleurs, ne satisfait guère ses geôliers : « La bonne nouvelle, c’est que vous montrez quelques lueurs d’une conscience révolutionnaire collective. La mauvaise nouvelle, c’est que votre langue vous trahit ».

Viet Thanh Nguyen s’est beaucoup documenté, et les remerciements qui closent son livre et où il indique ses sources ne sont, pour une fois, ni sentimentaux ni inutiles. Cependant, l’auteur sait aussi personnellement de quoi il parle. Né en 1971, ayant fui lui aussi Saïgon en 1975 avec sa famille, c’est après bien des déboires qu’il s’est retrouvé étudiant à Berkeley puis professeur à l’université South California. Là s’arrêtent évidemment les similitudes, l’obscure confession de son personnage n’étant que l’image ironiquement inversée de ce premier roman qui a collectionné les prix, dont le Pulitzer 2016.

Entre le bien et le bien

Inversion qui convient à un livre placé tout entier sous le signe du dédoublement, dont le motif de l’espionnage n’est peut-être que la métaphore. Car la duplicité fondamentale du héros, qui répond à celle des États-Unis, contamine tous les niveaux et tous les thèmes du récit. Constituant essentiel de la psychologie du personnage (« On est le partenaire de conversation le plus fascinant qu’on puisse imaginer »), la dualité est présente dès ses origines, puisque, fils d’une jeune Vietnamienne subornée par un prêtre français, il est, comme cela lui est sans cesse rappelé par ses compatriotes, « un bâtard ». Mais le motif prend aussi une forme politique (« Notre révolution, d’avant-garde du changement politique, s’était transformée en arrière-garde accaparant le pouvoir ») ; moral (« La tragédie n’était pas le conflit entre le bien et le mal, mais entre le bien et le bien ») ; historique et sociale (« Réfugiés, exilés, immigrés […], nous ne vivions pas simplement dans deux cultures à la fois » mais aussi « dans deux fuseaux horaires à la fois, l’ici et le là-bas, le présent et le passé »).

Enfin, bien entendu, le motif du dédoublement-redoublement trouve aussi son expression sur le plan artistique. Le sommet du roman est peut-être en effet la séquence où le narrateur est engagé comme conseiller technique sur le tournage d’un film inspiré par la guerre du Vietnam (signalons incidemment que Viet Thanh Nguyen décrit Le Sympathisant comme étant sa « revanche sur Francis Ford Coppola »). Cette incursion à Hollywood est l’occasion non seulement d’une satire féroce mais aussi d’une réflexion assez vertigineuse sur la question de la représentation. Et l’ancienne taupe, en rééducation, de noter au passage : « Je ne peux m’empêcher, au moment où j’écris cette confession, de me demander si je possède ma propre représentation ou si c’est vous, mon confesseur, qui la possédez ».

Calmar mort et encre invisible

Tout cela est brillant. Un peu trop, quelquefois. Le penchant dostoïevskien de Nguyen, tout à son honneur, l’entraîne dans une fin un brin filandreuse. Et puis cet homme ne s’interdit pas grand-chose, ni les images les plus risquées (« le périnée du temps », « mes pensées, ces taxis louches »), ni les épisodes les plus lourds. Exemple, cette scène de masturbation au moyen d’un calmar — mort, s’entend, et éviscéré.

Pourtant, ce serait tricher que de faire le difficile : on est empoigné, et l’écrivain américano ( ?)-vietnamien ( ?) a le sens de l’action, du rythme, des tonalités constamment variées, entre horreur et burlesque, tragique et nostalgie. Et puis, comment ne pas dire l’admiration qu’on éprouve devant la parfaite maîtrise d’une matière pourtant foisonnante, sur 483 pages ?... Les subtiles annonces disséminées dans le texte, lisibles après coup seulement, y sont à l’image de ces messages cachés « entre les lignes » et écrits « avec une encre invisible à base d’amidon de riz », que l’espion envoie ou déchiffre. Jeu de miroirs parmi tant d’autres, qui confirme, s’il en était besoin, que le roman de Viet Thanh Nguyen est aussi une variation virtuose sur le thème de la création littéraire. Et si c’était même son vrai sujet ?...

P. A.

Illustration : photo du film de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now

votre commentaire

votre commentaire

-

Tout vient de son prénom, de cet aristocratique et proustien Oriane accolé à un nom de famille qu’elle considérait comme « désespérément petit-bourgeois ». « Un nom d’objet », ajoutait-elle. « Et même pas. Si encore je m’étais franchement appelée Tabouret… » (entretien accordé à L’Express en 1955, et qui constitue la principale source d’informations sur elle, avec ses romans).

Le contraste entre nom et prénom, qui plaçait dès le départ sa vie sous le signe du déséquilibre et de l’inconfort, était donc, de son propre aveu, une des causes de la véritable haine qu’elle voua à ses parents, en qui elle voyait la parfaite incarnation du ressentiment et de l’appétit pour les « grandeurs de Prisunic ». Haine dont celle de la famille en général, thème récurrent dans son œuvre, n’a peut-être été qu’une conséquence… Ce sentiment s’exprime dès son premier roman, La Mauvaise Tête (1955), évocation apocalyptique de l’enfance et de l’adolescence. Cependant il se traduit aussi, plus ou moins directement, dans tous ses choix : celui d’une existence farouchement indépendante et parfaitement insoucieuse de la réussite sociale (elle fut ouvrière, correctrice d’imprimerie, employée des postes…) ; celui, transgression extrême à son époque, d’une vie sentimentale et sexuelle qui coupait court aux risques de respectabilité comme de descendance — son deuxième roman, L’Ingrate (1958), est le récit sans fard, quoique non sans pudeur, de ses amours avec celle qu’elle appelle Annick. Enfin, son engagement dans un réseau de soutien au FLN, qui l’oblige à s’exiler brièvement à Bruxelles en 1961 pour rentrer en France après l’amnistie de 1962, peut sans doute être interprété, quelque sincère qu’il fût, comme une autre forme de défi lancé à la bonne société.

« Jamais contente. Écorchée vive. Sa mère l’avait toujours bien dit — et répété : c’était son style ». Elle se décrit ainsi sous les traits de Marianne, l’héroïne de son troisième roman, Les Vents et les marées (1960), dans lequel elle reprend encore une fois, à la troisième personne, tout son parcours. Annonciatrice résolue de l’autofiction, aurait-elle pu parler d’autre chose que d’elle et de son histoire convulsive ? Le sentiment que c’était impossible et qu’elle avait déjà tout dit doit-il être rangé parmi les causes de son suicide en 1963 ? Ou faut-il y voir surtout une forme ultime de cette révolte qu’elle brandissait comme un étendard et portait comme une croix (qu’elle n’ait jamais envisagé de changer le fatal alliage nom-prénom pour un pseudonyme est, de ce dernier point de vue, révélateur) ?...

« Vos feux, vos rampes, très peu pour moi. Gardez vos lauriers pour vos sauces », écrivait-elle dès La Mauvaise Tête. La postérité l’a exaucée, peut-être plus qu’elle n’aurait voulu, au point qu’il est pratiquement impossible de trouver ses livres, tous parus chez Sézerac, éditeur qui tenta d’acquérir une visibilité dans les années 1950-60 mais sombra vite. La courte vie d’Oriane Séduret, son œuvre réduite à trois titres ne suffisent pas à expliquer sa quasi-disparition dans les mémoires. On aurait pu croire qu’elle devait être portée par la vague de ces écrivaines qui commençaient à faire parler d’elles en son temps, les Christine de Rivoyre, Françoise Mallet-Joris, Christiane Rochefort… Mais elle n’entrait décidément dans aucun moule : sa fureur hors norme, son égocentrisme fiévreux l’en empêchaient, et son écriture, hachée, trépidante, tournant parfois à la pure éructation nominale, s’y opposait aussi, qui devait faire d’elle aux yeux de ses contemporains quelque chose comme une sorte de Céline féminin. Déjà, Céline, en ces années… Alors, en plus, féminin — et féministe… Elle dut faire peur. C’est bien dommage.

P. A.

Illustration : Félix Vallotton, Femme et guitare, 1913

votre commentaire

votre commentaire

-

En janvier dernier, Philippe Videlier avait suscité mon enthousiasme par ses Quatre saisons à l'hôtel de l'Univers (Gallimard). Infatigable, notre homme est déjà de retour avec ces Dernières nouvelles des bolcheviks, lesquelles s’annoncent décidément en couverture comme des « nouvelles » — sous-titre dont on dira tout de suite qu’il est aussi problématique que celui de « roman » qui ornait la jaquette du précédent ouvrage.

En janvier dernier, Philippe Videlier avait suscité mon enthousiasme par ses Quatre saisons à l'hôtel de l'Univers (Gallimard). Infatigable, notre homme est déjà de retour avec ces Dernières nouvelles des bolcheviks, lesquelles s’annoncent décidément en couverture comme des « nouvelles » — sous-titre dont on dira tout de suite qu’il est aussi problématique que celui de « roman » qui ornait la jaquette du précédent ouvrage.Rappelons-le : dans Quatre saisons…, Videlier inversait la formule habituelle du roman historique en faisant entrer le roman dans l’histoire (en l’occurrence, du Moyen-Orient) plutôt que le contraire ; celle-ci devenait alors la seule véritable héroïne d’un récit qui donnait toute sa place à la façon de raconter — autrement dit, au style. Voilà du moins comment j’essayais de décrire une méthode que la quatrième de couverture du présent livre résume de façon plus lapidaire : « conter la vérité comme s’il s’agissait d’une fiction ».

Cavalerie rouge

Cette méthode, les Dernières nouvelles des bolcheviks l’appliquent à la Révolution russe et, donc, à la nouvelle. Association qui ne doit rien au hasard ou au caprice de l’auteur. Fondée sur la rupture, la rapidité, les éclairages resserrés, la nouvelle convenait en effet à un événement placé sous le signe de la surprise et du bouleversement radical. Surtout, cet événement, surcommenté, riche en facettes et jeux de miroirs, a été plus que d’autres l’objet d’interprétations et de prises de positions contradictoires. Comme pour neutraliser en le redoublant ce piège de l’interprétation à partir d’un point de vue unique, Videlier utilise habilement la restriction de champ propre au genre qu’il choisit ici de revisiter. Au fil des quatorze récits qui composent l’ouvrage, c’est, de la mutinerie du Potemkine (1905) au premier vol habité dans l’espace (1961), toute l’histoire de la révolution et de sa confiscation stalinienne qui se déploie. Mais les grands événements y sont vus de biais, tombant toujours en ombre portée sur un détail, un destin individuel, une anecdote qui viennent accuser indirectement leur importance.

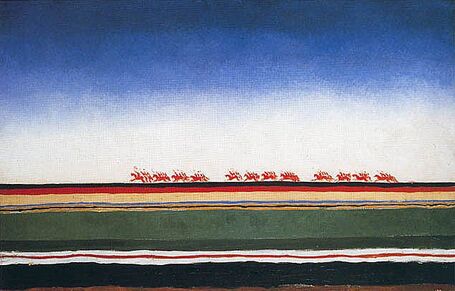

On nous conte l’histoire exaltante et tragique de Maria Spiridonova, qui exécuta le tyrannique vice-gouverneur de Tambov sous le tsarisme — et tous les événements qui se succédèrent entre mars et octobre 1917 se déroulent en toile de fond. La Guerre civile tout entière sert de prétexte (ou est-ce l’inverse ?) au tableau de Malevitch Cavalerie rouge, inspiré d’ailleurs par une photo qui représentait, en pleine charge, la cavalerie… blanche. Le monde du goulag surgit d’une évocation apparemment anodine de la vogue dont Jack London fut l’objet dans la jeune URSS. La vie du maréchal Blücher, alias Galen, ou le contraire, personnage si romanesque qu’on le croise dans deux romans (de Malraux), permet de dire le massacre des officiers supérieurs par Staline à la veille de la seconde guerre mondiale.

Train blindé

Cet art du décalage influe sur l’écriture elle-même, riche en notations savoureusement incidentes, sur le fromage de Tilsit ou tel palais du tsar, « entouré de vignes qui donnaient en abondance un excellent vin rouge ». On retrouve aussi le rythme endiablé, l’élégance syntaxique, le goût des références littéraires (Malraux et London, mais aussi Jules Verne et Panaït Istrati), qui sont propres à l’auteur. On retrouve son humour et son ironie (« Les Américains sont de grands enfants […]. Les Français ont un sens aigu de la courtoisie »). Et un recueil de nouvelles, même si elles composent, comme ici, une manière de roman qui n’en serait pas vraiment un, incite à une diversité de registres plus grande encore que le roman qui précédait et n’en était pas un non plus. L’épopée est bien là (comment en irait-il autrement ?) : « La révolution était maelström, tourbillon, chaudron bouillonnant » ; le train blindé du commissaire du peuple à la Guerre (Trotski) « engloutissait les kilomètres, les verstes. Quatre-vingt-dix-sept mille six cent vingt-neuf verstes. En droites, en courbes, en spirales »… Mais on trouve aussi le lyrisme, à propos, par exemple, d’un lac sibérien « aux eaux si pures, si transparentes qu’on y voyait évoluer les poissons dans ses profondeurs, à la belle saison, lorsqu’il n’était pas gelé ». Et l’histoire de Gagarine commence comme un conte merveilleux russe, dans « une maison de bois, attenante à un jardin où poussaient des cassis et des groseillers ».

Chute d’Icare

Sauf que le beau lac est « situé sur le cours supérieur de la Kolyma, dans l’oblast de Magadan d’où extrayaient l’or des mines les bagnards du Trust du Grand Nord »… La fausse nonchalance et le goût apparent du surplomb qui caractérisaient Quatre saisons à l’hôtel de l’Univers laissent parfois place ici à un ton plus amer et à des indignations plus explicites, qu’il s’agisse d’évoquer « les paysans de Tambov écrabouillés par la troupe » (du tsar), Guernica bombardée par l’aviation nazie ou la mise à mort de Pilniak, Mandelstam ou Babel lors des grandes purges des années trente. Et le conte de fées de Gagarine se termine en allégorie, lorsque, en 1968, lors d’un vol d’entraînement, le MiG-15 qu’il pilote avec son instructeur « percuta la Terre à une vitesse de 750 kilomètres-heure ». Chute, à tous les sens du mot, qui clôt le livre sur un adieu dont la mélancolie résonne comme l’écho de son titre : ce sont bien les « dernières nouvelles » d’un monde perdu que Philippe Videlier, avec l’intelligence et la grâce qui sont les siennes, nous a données.

P. A.

Illustration : Kasimir Malevitch, La Charge de la cavalerie rouge (1928-32)

2 commentaires

2 commentaires

-

On n’en a jamais fini avec Vialatte. En plus des romans et récits, les articles, chroniques et billets que l’auteur des Fruits du Congo publia dans mille journaux et magazines divers semblent une mine inépuisable. Les passionnants Cahiers des Amis d’Alexandre Vialatte (voir ici) en exhument régulièrement de nouveaux. Ici, c’est, pour parler un peu comme ferait le maître, un éditeur raffiné et breton qui s’y met. Le Bateau ivre, installé à Perros-Guirec (son granite rose, ses plages), rassemble en une mince et élégante plaquette bleue des reportages réalisés en 1932 pour Le Figaro, où ils parurent au début de l’année suivante.

On n’en a jamais fini avec Vialatte. En plus des romans et récits, les articles, chroniques et billets que l’auteur des Fruits du Congo publia dans mille journaux et magazines divers semblent une mine inépuisable. Les passionnants Cahiers des Amis d’Alexandre Vialatte (voir ici) en exhument régulièrement de nouveaux. Ici, c’est, pour parler un peu comme ferait le maître, un éditeur raffiné et breton qui s’y met. Le Bateau ivre, installé à Perros-Guirec (son granite rose, ses plages), rassemble en une mince et élégante plaquette bleue des reportages réalisés en 1932 pour Le Figaro, où ils parurent au début de l’année suivante.Vialatte a trente et un ans. C’est un jeune journaliste qui est déjà l’auteur des premières traductions en français de Kafka (Le Château), et d’un roman (Battling le ténébreux). Il va rencontrer, dans différents quartiers de la capitale, des Indiens, des « Orientaux » (entendez par là « des Libanais (…), des Syriens, des Égyptiens, des Tunisiens, des Marocains »), des Russes, des Chinois. Il les interroge et parle de leur vie.

Vialatte est bien là tout entier, attentif à la poésie et à la double absurdité que le statut d’étranger fait naître. Car l’étranger, ses coutumes, son allure, sont absurdes pour qui les observe, et l’étonnement de ce dernier est absurde pour les mêmes raisons. Cette réversibilité se résumait dans la fameuse interrogation de Montesquieu, que notre enquêteur reprend et pastiche « avec enthousiasme » : « Comment fait-on pour être Hindou ? », « Comment fait-on pour être Russe ? ».

Il semble s’amuser des singularités et des accents (les Chinois de Paris « portent tous des petits noms grêles comme un éternuement qu’on étouffe du mouchoir. Quand ils le disent tout entier ça se déplie comme une papillote et ça résonne comme les baguettes à manger le riz avec un petit bruit de xylophone »). En réalité, ce sont les clichés qu’il raille (« — En somme les Russes ressembleraient parfaitement au type vulgarisé par notre littérature ? — Mais oui »). Il s’indigne au passage, à sa manière, légère, des difficultés qu’éprouve à se faire naturaliser un « patriote libanais » pourtant auteur d’une « ode à M. Millerand ». Et ne manque jamais de suggérer que ceux qu’il rencontre « sont des gens sans tapage, doux et polis », qui, à l’occasion, enseignent « la physique, comme tout le monde, dans un collège des environs ».

Tout cela conduisant à une chute inévitable : « Nous vivons sur un préjugé : les Européens ne sont pas blancs ; ils sont brique, mauves ou lilas ; ils sont couverts de poils, de verrues, de protubérances ; il faut les connaître rudement bien pour les distinguer sans erreur ».

P. A.

votre commentaire

votre commentaire Suivre le flux RSS des articles

Suivre le flux RSS des articles Suivre le flux RSS des commentaires

Suivre le flux RSS des commentaires

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot