-

Puisque le roman biographique est dans l’air du temps, lisons des romans biographiques. Et, à tout prendre, autant qu’ils soient bien faits. Un petit éclat supplémentaire nimbe celui-ci, qui, en une sorte particulière de mise en abyme, paraît chez un éditeur dont les origines glorieuses s’y trouvent rappelées au passage. Où, en effet, sinon au Mercure de France, publier un livre consacré à Jarry, qui fit ses débuts dans la revue (re)fondée en 1890 par Alfred Vallette et son épouse Rachilde ? Lequel Mercure est au demeurant l’éditeur aujourd’hui le plus soucieux de diffuser la littérature née entre fin de siècle et Belle Époque — rééditant, par exemple, Sixtine, roman de Remy de Gourmont qui faisait, comme Patrice Trigano le rappelle, l’admiration du père d’Ubu (à propos de ce roman, voir ici).

Puisque le roman biographique est dans l’air du temps, lisons des romans biographiques. Et, à tout prendre, autant qu’ils soient bien faits. Un petit éclat supplémentaire nimbe celui-ci, qui, en une sorte particulière de mise en abyme, paraît chez un éditeur dont les origines glorieuses s’y trouvent rappelées au passage. Où, en effet, sinon au Mercure de France, publier un livre consacré à Jarry, qui fit ses débuts dans la revue (re)fondée en 1890 par Alfred Vallette et son épouse Rachilde ? Lequel Mercure est au demeurant l’éditeur aujourd’hui le plus soucieux de diffuser la littérature née entre fin de siècle et Belle Époque — rééditant, par exemple, Sixtine, roman de Remy de Gourmont qui faisait, comme Patrice Trigano le rappelle, l’admiration du père d’Ubu (à propos de ce roman, voir ici).Paysages et portraits

Aussi bien est-ce le tableau d’une époque qui nous est donné ici. Les visages connus s’y pressent : « Au fil des rangs on reconnaît José-Maria de Heredia, Edmond Rostand, Jules Renard, le jeune André Gide, Paul Valéry… ». De ces portraits de groupe, quelques figures se détachent : Natanson, le créateur de La Revue blanche ; Vallette ; Rachilde, donc, officiellement son épouse, qui scandalisa avec son roman Monsieur Vénus et n’hésitait pas, vêtue en homme, à « faire, cigare au coin des lèvres, son entrée au bal Bullier, accompagnée d’une prostituée ». Portraits, mais aussi paysages, comme ceux des bords de Seine ou ce tableau d’une « soirée d’été sur le boulevard Saint-Germain », charmant jeu d’ombres et d’éventails voué au culte des apparences et à la confusion des classes comme des genres.

Mais le personnage principal, c’est Jarry, à qui Patrice Trigano consacre le dernier volume d’une trilogie, après Artaud (La Canne de saint Patrick, Léo Scheer, 2010) et Raymond Roussel (Le Miroir à sons, Léo Scheer, 2011). Passé le titre (aurait pu mieux faire…) on plonge, c’est le cas de le dire, dans le vif du sujet : « Grincements… soubresauts… Dérapage ! », l’insaisissable Alfred entre en scène sur sa fameuse bicyclette, traversant Paris à toute vitesse comme il le fit de sa brève existence placée sous le signe de l’instabilité et du mouvement. Pour lui, « rien n’est certain, pas même l’incertitude, rien n’est figé, pas même l’immobilité ». « Tout est mouvant, changeant, multiple, incohérent et confus ». Ce virtuose de l’absurde voit la vie comme un vaste et effervescent méli-mélo. Comment lui-même tiendrait-il en place ? Avant de parler, timide compensant par la provocation et la théâtralité, il gesticule « tel un escrimeur qui se lance à l’assaut ». Et sa vie est faite d’incessants va-et-vient d’un lieu à l’autre : « Vous n’êtes bien nulle part », constate le narrateur, qui, tout au long du livre, s’adresse directement à lui.

Les rêves du surmâle

Cette existence frénétique, imbibée d’éther et d’absinthe, nous en voyons défiler les moments marquants : création d’Ubu roi ; scandale et coup de revolver lors du banquet donné par Le Mercure à la Taverne du Panthéon (et devenu, sous la plume de Gide, dans Les faux-monnayeurs, le « banquet des Argonautes ») ; passage du Mercure à La Revue blanche ; installation au « phalanstère » créé par Vallette et Rachilde à Corbeil-Essonnes ; contacts avec Mallarmé ; déménagement rue Cassette ; glissement progressif dans la misère et la déchéance ; mort à l’hôpital de la Charité, à Paris. Plus quelques retours en arrière sur les années d’enfance et de lycée, mais tout cela sans tenter, heureusement, de répondre à la question : au-delà du provocateur de génie, inventeur de la pataphysique et précurseur du surréalisme, qui est Jarry ?

« Cette question ne vous intéresse pas », constate le narrateur. Et lui-même prend bien soin de laisser tous les mystères entiers, à commencer par ceux d’une vie sexuelle apparemment absente si ce n’est par le biais du fantasme, quand son imagination entraîne l’auteur du Surmâle « dans les bouges les plus infâmes », « monde de la voyoucratie et de la prostitution masculine »… L’emploi permanent du vous, qui surprend un peu au début, conserve au personnage son statut d’objet énigmatique tout en faisant du texte un long monologue tendu dans un impossible effort de communication. Pour peindre un homme « incapable de dire si tout ce qui [lui] arrive procède d’un rêve ou d’un surprenant éclatement de la réalité », c’était, à l’évidence, la bonne distance.

P. A.

Illustration : portrait d'Alfred Jarry par Félix Vallotton

votre commentaire

votre commentaire

-

« Ensuite les tables furent couvertes de viandes ; antilopes avec leurs cornes, paons avec leurs plumes, moutons entiers cuits au vin doux, gigots de chamelles et de buffles, hérissons au garum, cigales frites et loirs confits. Dans les gamelles en bois de Tamrapanni flottaient, au milieu du safran, de grands morceaux de graisse. Tout débordait de saumure, de truffes et d’assa foetida. »

Flaubert, Salammbô

Illustration : Ferula assa-foetida

votre commentaire

votre commentaire

-

J’ai déjà eu l’occasion de parler de la collection Espace Nord, gérée par Les Impressions nouvelles et consacrée au patrimoine littéraire belge francophone. Le roman de Dominique Rolin, L'Enragé, dont j’avais dit tout le bien qu’il mérite, était reparu sous ses auspices. Ici, il s’agit d’un titre plus récent, puisque le livre de Giuseppe Santoliquido a été publié une première fois en 2011. Il se déroule en 1932. Le docteur du titre est un médecin d’origine italienne, immigré dans l’enfance et installé à Bruxelles. Son « audition », dont on ne comprendra le sens qu’en partie et tout à la fin, est répartie sur cinq « journées ».

J’ai déjà eu l’occasion de parler de la collection Espace Nord, gérée par Les Impressions nouvelles et consacrée au patrimoine littéraire belge francophone. Le roman de Dominique Rolin, L'Enragé, dont j’avais dit tout le bien qu’il mérite, était reparu sous ses auspices. Ici, il s’agit d’un titre plus récent, puisque le livre de Giuseppe Santoliquido a été publié une première fois en 2011. Il se déroule en 1932. Le docteur du titre est un médecin d’origine italienne, immigré dans l’enfance et installé à Bruxelles. Son « audition », dont on ne comprendra le sens qu’en partie et tout à la fin, est répartie sur cinq « journées ».Gasparri est veuf. Il va tous les dimanches, au cimetière, s’entretenir avec son « petit ange ». Il a aussi une sœur handicapée, on n’en saura pas plus. Médecin, catholique, apolitique et pour tout dire d’une ignorance, en ce domaine, peu croyable, il essaie, dit-il, « de mettre en pratique les conseils d’Hippocrate et de l’Église apostolique catholique et romaine ». Seulement, « depuis la mort de Louisa, un certain nombre de questions lui trott[ent] dans la tête ». Sa rencontre avec le couple Guareschi, fraîchement arrivé d’un village italien voisin du sien, le précipitera dans un enchaînement de circonstances qui vont le contraindre à approfondir ses réflexions au contact des antifascistes en exil et de la misère ouvrière. En un mot, notre homme découvre la réalité qui l’entoure, et dont le roman dresse un tableau très documenté, digne du politologue qu’est aussi son auteur : retombées de la crise de 1929, grèves dans le Hainaut, montée des périls en Italie et en Allemagne…

Peinture, cinéma et mouchoirs en papier

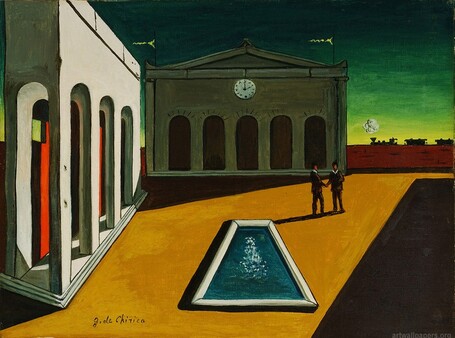

Drôle de petit livre, dont les faiblesses en définitive font la force. Ainsi, l’extrême lenteur de la narration et l’excessive minutie apportée au moindre détail pourraient, à l’image de son personnage principal, lui donner un petit côté vieillot. Mais elles contribuent à installer une atmosphère d’étrangeté presque inquiétante. Aller jusqu’à parler, comme Joseph Duhamel dans la postface, de « réalisme magique », c’est un peu exagéré. Cependant, il est vrai que les paysages urbains « miroit[ant] de chaleur » ou sur lesquels « le ciel n’[est] plus qu’un long nuage gris qu’illumin[ent] par intermittence des éclairs sans tonnerre » flirtent parfois avec un onirisme qui n’est pas très loin de Chirico.

Autres exemple, les mouchoirs en papier, les nombreuses « douches », prises dans les multiples « salles de bains », sont peu crédibles en 1932 ; cependant elles ont pour effet d’adoucir le côté cinéma rétro italien (« Le docteur Desforgues l’attendait à l’extrémité du quai, assis sur un banc, fumant un cigare. Il portait un costume de lin clair et un panama couleur ocre »).

Enfin, on est d’abord un peu surpris, dans ce livre que plusieurs prix vinrent couronner, des fautes de français qui criblent le texte. Passons sur les « il les observa s’éloigner », les « suite à cette affaire », les « bien que » suivis de l’indicatif, enfin le tout-venant. Mais que dire de ce « regard crispé », de ce « visage flanqué d’une barbichette » ou, plus pittoresque encore, de ce « lorsqu’il reprit de parler… » ? Pourtant, rien de tout cela n’a choqué personne, et la seule conclusion possible est bien sûr que c’est fait exprès… On dira donc que ces trouvailles prêtent au texte une forme de naïveté qui convient bien au personnage.

Pirandello et les curés

Il est sympathique, le docteur Gasparri, lequel, pour s’acquitter « d’une dette qu’[il] n’[a] pas contractée mais dont le poids pèse aussi sur [ses] épaules », va s’embarquer « dans une histoire qui n’est pas vraiment la [s]ienne mais dans laquelle [il a] tout de même un rôle à jouer ». On pourrait croire que cette histoire est celle, linéaire, d’une pure prise de conscience. D’autant que Gasparri est un grand lecteur de Feu Mathias Pascal, de Pirandello, dont le héros, cru mort, en profite pour renaître sous une autre identité. Et que les curés que Fernando va écouter tous les dimanches aiment à prêcher sur la résurrection de Lazare ou sur l’aveugle auquel le Christ rendit la vue…

Toutefois notre héros relit aussi, du même Pirandello, une nouvelle qui semble dire qu’il n’est pas en ce monde de vérité définitive. Et les prêtres qui lui sont chers défendent des conceptions divergentes de la foi : pour les uns, elle doit reposer sur le discernement, pour les autres, sur le cœur. Tout cela ne peut mener qu’à l’issue ouverte à laquelle préparait au fond dès le début le procédé narratif choisi par Santoliquido : car, dans cette « audition », c’est Gasparri qui parle, mais ses propos sont transcrits au style indirect (par qui ?) sans qu’aucune narration extérieure vienne les encadrer pour leur donner une signification indiscutable. Le dispositif, outre qu’il neutralise tout ce qui pourrait être de l’ordre de l’émotion immédiate, fait de ce faux roman engagé une méditation ouverte sur la foi, l’action, l’engagement lui-même. Et contribue, en fin de compte, à plonger le lecteur dans le trouble et l’inconfort qui sont la marque des vraies œuvres.

P. A.

Illustration : Giorgio de Chirico, Souvenir d'Italie (1970)

votre commentaire

votre commentaire

-

« Bastien habite une maison seule au bout d’un terrain vague. Il a planté des cyprès pour se cacher la vue du cimetière. "Pourvu que je ne voie pas les fleurs, dit-il, les croix cela s'oublie". »

Joé Bousquet, Le Médisant par bonté

2 commentaires

2 commentaires

-

Ce n’est sans doute que le début. En cette année de cinquantenaire, le déferlement d’ouvrages consacrés aux événements de mai 1968 est probable. Jean-Christophe Bailly s’en doute bien. Avec ce petit livre rédigé en 2004, revu et publié aujourd’hui, il ne fera que précéder la « fièvre de retours » qui s’annonce. Mais, dit-il, « en ayant tenté, et ce sera ma présomption — ou mon excuse — de l’avoir quand même esquivée ».

Ce n’est sans doute que le début. En cette année de cinquantenaire, le déferlement d’ouvrages consacrés aux événements de mai 1968 est probable. Jean-Christophe Bailly s’en doute bien. Avec ce petit livre rédigé en 2004, revu et publié aujourd’hui, il ne fera que précéder la « fièvre de retours » qui s’annonce. Mais, dit-il, « en ayant tenté, et ce sera ma présomption — ou mon excuse — de l’avoir quand même esquivée ».Ni remords ni regrets

Esquivée parce que précédée, bien sûr. Mais aussi parce que l’auteur évite avec aisance ce à quoi on pourrait et vraisemblablement on doit s’attendre. C’est-à-dire d’abord les pièges jumeaux de la nostalgie et de l’ironie rétrospective. L’ancien militant de la JCR (Jeunesse communiste révolutionnaire), dissoute « à peine quelques semaines » après son adhésion et appelée à renaître tout aussi vite en Ligue communiste (section française de la Quatrième internationale — trotskiste —), ne renie ni ne regrette rien : « On ne pourra empêcher qu’un rêve ait été entrevu, qu’une porte ait été ouverte, qui ne donnait pas forcément sur des camps ou des foules marchant au pas ». Pas d’auto-condescendance à la Romain Goupil, donc. Mais pas davantage de complaisance ou d’attendrissement dans ce retour sur le passé : si l’on s’y adonne aux joies de la réminiscence, c’est comme à un jeu où l’on secoue « un sac » duquel tirer « tout un carrousel d’images » — « petits billets de carton » des chemins de fer d’alors, « voitures désormais historiques », « télévision en noir et blanc », etc.

Car le véritable sujet du livre, plutôt que les faits vécus et narrés par l’auteur, c’est leur remémoration en tant que telle, avec ses « débordements » et ses « empiètements » qui rendraient vaine toute tentative de découpage en chapitres : « Allers-retours entre Nanterre et Paris, réunions, discussions passionnées, tout forme ici une surface glissante ». Il y a « une contradiction entre la nature touffue des événements tels qu’ils remontent à la mémoire et la contrainte du récit ». Et Bailly contourne également le double écueil du roman ou de l’analyse, alors même qu’il y a bien des analyses (mais travaillées de l’intérieur par la tentation narrative) et des passages qui pourraient être narratifs (voir la superbe évocation de la « nuit des barricades » des 10-11 mai). Au lieu de raconter pour de bon, cependant, celui qui, de son propre aveu, cherche à retrouver une « couleur », un « air du temps », préfère décrire des masses en proie à « une sorte d’agitation moléculaire ».

De l’émeute comme « objet fractal »

On dirait parfois que le spécialiste d’art contemporain qu’est aussi Bailly parle d’une sculpture moderne, quand il évoque, à propos de tel mouvement de foule, d’« étranges formations torsadées » ; ou que l’auteur des Dépaysements (Seuil, 2011), décrivant une atmosphère, s’attache à peindre un des paysages qui lui sont chers et dans lequel « de petites rigoles » auraient formé « un lac d’impatience ». C’est pourtant toujours la sensation du mouvement qui finit par l’emporter, tant il est vrai qu’ « une émeute de grande envergure est un parfait objet fractal » divisé « en une infinité de petites péninsules mobiles, de gestes isolés », semée de « trous », de « ratures », de « sursauts » et de « disséminations ».

Comment mieux dire le bouleversement que fut Mai 1968, et les ondes qu’il propagea ? Mais comment mieux dire, aussi, le tremblé et les soubresauts du temps, comme de la mémoire qui lui donne corps ? Il nous reste à espérer que les pavés de papier qui ne manqueront pas de répondre, cinquante ans après, à ceux du quartier latin atteindront aussi sûrement leur objectif que le font sans effort visible ces soixante-dix pages placées sous le signe modeste et paradoxal de l’ « arbre ».

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot