-

En janvier dernier, Philippe Videlier avait suscité mon enthousiasme par ses Quatre saisons à l'hôtel de l'Univers (Gallimard). Infatigable, notre homme est déjà de retour avec ces Dernières nouvelles des bolcheviks, lesquelles s’annoncent décidément en couverture comme des « nouvelles » — sous-titre dont on dira tout de suite qu’il est aussi problématique que celui de « roman » qui ornait la jaquette du précédent ouvrage.

En janvier dernier, Philippe Videlier avait suscité mon enthousiasme par ses Quatre saisons à l'hôtel de l'Univers (Gallimard). Infatigable, notre homme est déjà de retour avec ces Dernières nouvelles des bolcheviks, lesquelles s’annoncent décidément en couverture comme des « nouvelles » — sous-titre dont on dira tout de suite qu’il est aussi problématique que celui de « roman » qui ornait la jaquette du précédent ouvrage.Rappelons-le : dans Quatre saisons…, Videlier inversait la formule habituelle du roman historique en faisant entrer le roman dans l’histoire (en l’occurrence, du Moyen-Orient) plutôt que le contraire ; celle-ci devenait alors la seule véritable héroïne d’un récit qui donnait toute sa place à la façon de raconter — autrement dit, au style. Voilà du moins comment j’essayais de décrire une méthode que la quatrième de couverture du présent livre résume de façon plus lapidaire : « conter la vérité comme s’il s’agissait d’une fiction ».

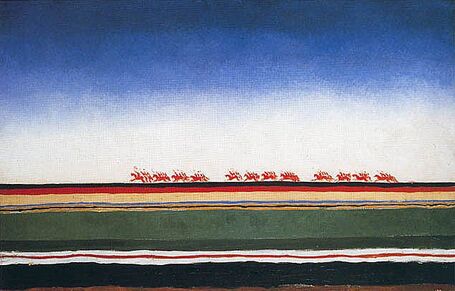

Cavalerie rouge

Cette méthode, les Dernières nouvelles des bolcheviks l’appliquent à la Révolution russe et, donc, à la nouvelle. Association qui ne doit rien au hasard ou au caprice de l’auteur. Fondée sur la rupture, la rapidité, les éclairages resserrés, la nouvelle convenait en effet à un événement placé sous le signe de la surprise et du bouleversement radical. Surtout, cet événement, surcommenté, riche en facettes et jeux de miroirs, a été plus que d’autres l’objet d’interprétations et de prises de positions contradictoires. Comme pour neutraliser en le redoublant ce piège de l’interprétation à partir d’un point de vue unique, Videlier utilise habilement la restriction de champ propre au genre qu’il choisit ici de revisiter. Au fil des quatorze récits qui composent l’ouvrage, c’est, de la mutinerie du Potemkine (1905) au premier vol habité dans l’espace (1961), toute l’histoire de la révolution et de sa confiscation stalinienne qui se déploie. Mais les grands événements y sont vus de biais, tombant toujours en ombre portée sur un détail, un destin individuel, une anecdote qui viennent accuser indirectement leur importance.

On nous conte l’histoire exaltante et tragique de Maria Spiridonova, qui exécuta le tyrannique vice-gouverneur de Tambov sous le tsarisme — et tous les événements qui se succédèrent entre mars et octobre 1917 se déroulent en toile de fond. La Guerre civile tout entière sert de prétexte (ou est-ce l’inverse ?) au tableau de Malevitch Cavalerie rouge, inspiré d’ailleurs par une photo qui représentait, en pleine charge, la cavalerie… blanche. Le monde du goulag surgit d’une évocation apparemment anodine de la vogue dont Jack London fut l’objet dans la jeune URSS. La vie du maréchal Blücher, alias Galen, ou le contraire, personnage si romanesque qu’on le croise dans deux romans (de Malraux), permet de dire le massacre des officiers supérieurs par Staline à la veille de la seconde guerre mondiale.

Train blindé

Cet art du décalage influe sur l’écriture elle-même, riche en notations savoureusement incidentes, sur le fromage de Tilsit ou tel palais du tsar, « entouré de vignes qui donnaient en abondance un excellent vin rouge ». On retrouve aussi le rythme endiablé, l’élégance syntaxique, le goût des références littéraires (Malraux et London, mais aussi Jules Verne et Panaït Istrati), qui sont propres à l’auteur. On retrouve son humour et son ironie (« Les Américains sont de grands enfants […]. Les Français ont un sens aigu de la courtoisie »). Et un recueil de nouvelles, même si elles composent, comme ici, une manière de roman qui n’en serait pas vraiment un, incite à une diversité de registres plus grande encore que le roman qui précédait et n’en était pas un non plus. L’épopée est bien là (comment en irait-il autrement ?) : « La révolution était maelström, tourbillon, chaudron bouillonnant » ; le train blindé du commissaire du peuple à la Guerre (Trotski) « engloutissait les kilomètres, les verstes. Quatre-vingt-dix-sept mille six cent vingt-neuf verstes. En droites, en courbes, en spirales »… Mais on trouve aussi le lyrisme, à propos, par exemple, d’un lac sibérien « aux eaux si pures, si transparentes qu’on y voyait évoluer les poissons dans ses profondeurs, à la belle saison, lorsqu’il n’était pas gelé ». Et l’histoire de Gagarine commence comme un conte merveilleux russe, dans « une maison de bois, attenante à un jardin où poussaient des cassis et des groseillers ».

Chute d’Icare

Sauf que le beau lac est « situé sur le cours supérieur de la Kolyma, dans l’oblast de Magadan d’où extrayaient l’or des mines les bagnards du Trust du Grand Nord »… La fausse nonchalance et le goût apparent du surplomb qui caractérisaient Quatre saisons à l’hôtel de l’Univers laissent parfois place ici à un ton plus amer et à des indignations plus explicites, qu’il s’agisse d’évoquer « les paysans de Tambov écrabouillés par la troupe » (du tsar), Guernica bombardée par l’aviation nazie ou la mise à mort de Pilniak, Mandelstam ou Babel lors des grandes purges des années trente. Et le conte de fées de Gagarine se termine en allégorie, lorsque, en 1968, lors d’un vol d’entraînement, le MiG-15 qu’il pilote avec son instructeur « percuta la Terre à une vitesse de 750 kilomètres-heure ». Chute, à tous les sens du mot, qui clôt le livre sur un adieu dont la mélancolie résonne comme l’écho de son titre : ce sont bien les « dernières nouvelles » d’un monde perdu que Philippe Videlier, avec l’intelligence et la grâce qui sont les siennes, nous a données.

P. A.

Illustration : Kasimir Malevitch, La Charge de la cavalerie rouge (1928-32)

2 commentaires

2 commentaires

-

On n’en a jamais fini avec Vialatte. En plus des romans et récits, les articles, chroniques et billets que l’auteur des Fruits du Congo publia dans mille journaux et magazines divers semblent une mine inépuisable. Les passionnants Cahiers des Amis d’Alexandre Vialatte (voir ici) en exhument régulièrement de nouveaux. Ici, c’est, pour parler un peu comme ferait le maître, un éditeur raffiné et breton qui s’y met. Le Bateau ivre, installé à Perros-Guirec (son granite rose, ses plages), rassemble en une mince et élégante plaquette bleue des reportages réalisés en 1932 pour Le Figaro, où ils parurent au début de l’année suivante.

On n’en a jamais fini avec Vialatte. En plus des romans et récits, les articles, chroniques et billets que l’auteur des Fruits du Congo publia dans mille journaux et magazines divers semblent une mine inépuisable. Les passionnants Cahiers des Amis d’Alexandre Vialatte (voir ici) en exhument régulièrement de nouveaux. Ici, c’est, pour parler un peu comme ferait le maître, un éditeur raffiné et breton qui s’y met. Le Bateau ivre, installé à Perros-Guirec (son granite rose, ses plages), rassemble en une mince et élégante plaquette bleue des reportages réalisés en 1932 pour Le Figaro, où ils parurent au début de l’année suivante.Vialatte a trente et un ans. C’est un jeune journaliste qui est déjà l’auteur des premières traductions en français de Kafka (Le Château), et d’un roman (Battling le ténébreux). Il va rencontrer, dans différents quartiers de la capitale, des Indiens, des « Orientaux » (entendez par là « des Libanais (…), des Syriens, des Égyptiens, des Tunisiens, des Marocains »), des Russes, des Chinois. Il les interroge et parle de leur vie.

Vialatte est bien là tout entier, attentif à la poésie et à la double absurdité que le statut d’étranger fait naître. Car l’étranger, ses coutumes, son allure, sont absurdes pour qui les observe, et l’étonnement de ce dernier est absurde pour les mêmes raisons. Cette réversibilité se résumait dans la fameuse interrogation de Montesquieu, que notre enquêteur reprend et pastiche « avec enthousiasme » : « Comment fait-on pour être Hindou ? », « Comment fait-on pour être Russe ? ».

Il semble s’amuser des singularités et des accents (les Chinois de Paris « portent tous des petits noms grêles comme un éternuement qu’on étouffe du mouchoir. Quand ils le disent tout entier ça se déplie comme une papillote et ça résonne comme les baguettes à manger le riz avec un petit bruit de xylophone »). En réalité, ce sont les clichés qu’il raille (« — En somme les Russes ressembleraient parfaitement au type vulgarisé par notre littérature ? — Mais oui »). Il s’indigne au passage, à sa manière, légère, des difficultés qu’éprouve à se faire naturaliser un « patriote libanais » pourtant auteur d’une « ode à M. Millerand ». Et ne manque jamais de suggérer que ceux qu’il rencontre « sont des gens sans tapage, doux et polis », qui, à l’occasion, enseignent « la physique, comme tout le monde, dans un collège des environs ».

Tout cela conduisant à une chute inévitable : « Nous vivons sur un préjugé : les Européens ne sont pas blancs ; ils sont brique, mauves ou lilas ; ils sont couverts de poils, de verrues, de protubérances ; il faut les connaître rudement bien pour les distinguer sans erreur ».

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans La Petite Communiste qui ne souriait jamais, Lola Lafon mêlait habilement quatre ingrédients : l’Histoire, surtout celle des années 1970 ; la manipulation par l’image et le contrôle des individus ; une jeune fille (la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, saisie à l’instant de sa gloire, au Jeux olympiques de Montréal, en 1976) ; enfin, la fascination et le travail d’une enquêtrice qui se penchait après coup sur tout ce qui précède. Ce qui rendait le roman remarquable, c’était la question du langage et de son articulation avec le corps, laquelle constituait le point de confluence où venaient se croiser ces quatre motifs.

Dans La Petite Communiste qui ne souriait jamais, Lola Lafon mêlait habilement quatre ingrédients : l’Histoire, surtout celle des années 1970 ; la manipulation par l’image et le contrôle des individus ; une jeune fille (la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, saisie à l’instant de sa gloire, au Jeux olympiques de Montréal, en 1976) ; enfin, la fascination et le travail d’une enquêtrice qui se penchait après coup sur tout ce qui précède. Ce qui rendait le roman remarquable, c’était la question du langage et de son articulation avec le corps, laquelle constituait le point de confluence où venaient se croiser ces quatre motifs.Excès de jeunes filles

On les retrouve dans Mercy, Mary, Patty, avec évidemment quelques décalages. Un coup à l’Est, un coup à l’Ouest : la jeune fille, ici, c’est Patricia Hearst, fille d’un magnat de la presse, enlevée et détenue en 1974 par l’Armée de libération symbionaise (SLA), puis convaincue par ses ravisseurs, au point de participer avec eux à des hold-up au nom de la révolution — certains se rappellent peut-être cette histoire vraie. Il y a aussi une enquêtrice, imaginaire, Gene Geneva, qui est venue enseigner dans un drôle d’établissement pour jeunes filles (décidément) dans les Landes. Lors du procès de Patricia, la défense lui demande un rapport sur l’affaire, lequel ne servira jamais mais sera intégré à un livre, Mercy, Mary, Patty, consacré à trois « victimes » de kidnapping ayant embrassé la cause ou le mode de vie de ceux qui les avaient conduites à « déserter la route pour la rocaille ». Pour rédiger le fameux rapport, Gene embauche dans le coin une jeune fille (encore !) qui sera son assistante. Violaine. Violaine est fascinée par Gene. Toutes deux sont, comme tout le monde, fascinées par Patricia, qui d’ailleurs s’est rebaptisée elle-même Tania. Et cette histoire à trois est racontée par un quatrième personnage, la narratrice, qui, enfant puis jeune fille (!) a été fascinée (!!) par Violaine, donc par Patricia, c’est-à-dire Tania, au point, adulte, de partir étudier aux États-Unis pour rencontrer Geneva. Ouf.

Interdit aux moins de vingt et un ans

Ce dispositif compliqué pour dire… Mon Dieu, des choses dont on se doutait un peu : que le capitalisme est sans pitié ; que la police est brutale ; qu’on n’écoute pas les filles et que la société n’aime pas qu’elles refusent le moule où on s’efforce de les caser. Toutes constatations qu’il est loisible et même conseillé à chacun de partager mais qui, répétées à satiété avec aussi peu de variations que de distance, lassent. On dirait presque qu’elles lassent Lola Lafon elle-même. Il y a quelque chose d’un peu désespéré dans ses efforts pour nous persuader que ses héroïnes sont passionnantes. Mais on est trop loin de Patricia-Tania, retranchée avec ses geôliers sympathiques, et pour ce qui est de Gene, sommée de combler le vide, son « chemisier en liberty », son « pull jaune moutarde », son « pantalon de velours bordeaux » et son « jean un peu trop large laiss[ant] voir la lisière claire de [sa] culotte », même dans les Landes en 1975, ne réussissent pas à nous impressionner. Ils impressionnent Violaine. Mais Violaine est naïve. À un point que c’en est peu crédible. Quelqu’un devrait dire à l’auteure qu’en 1975, même dans les Landes, bien peu de jeunes filles de 19 ans lisaient Pearl Buck sans être capables d’« émettre une opinion sur Mai 68 ». La même personne lui apprendrait au passage que, fût-ce en ces années lointaines, il n’y avait pas de films « interdits au moins de vingt et un ans ».

Le corps ? On essaie de le raccrocher de temps en temps au dispositif : Violaine, on n’ose dire pour faire bon poids, est vaguement anorexique… Le langage ? Rien à signaler. À part quelques fautes regrettables (une « fusillade initiée », des jeunes gens qui comprennent que « c’est d’eux dont on parle »…). Décidément, Lola Lafon n’était ni très en forme ni très à son aise. Un coup pour rien, vivement le suivant.

P. A.

Illustration : la véritable Patricia Hearst à l'époque de son enlèvement

votre commentaire

votre commentaire

-

Dans le cadre des ateliers d’Aleph-Écriture, j’animerai prochainement un stage

intitulé Créer et tenir un blog de critique littéraire.

intitulé Créer et tenir un blog de critique littéraire.Il aura lieu à Paris, en trois journées, les 12 et 26 novembre, puis le 10 décembre 2017.

L’objectif est d’aider les futurs blogueurs ou les blogueurs débutants à repérer les premières questions à se poser et à définir l’identité, y compris visuelle, qu’ils souhaitent donner à leur blog. Une large place sera faite ensuite aux contenus, et avant tout à la rédaction de notes critiques.

Pour en savoir plus ou pour vous inscrire, vous pouvez cliquer sur ce lien.

votre commentaire

votre commentaire

-

Ce n’est ni un roman ni un recueil de nouvelles ni même, à proprement parler, un récit. Et l’impossibilité de faire entrer le livre d’Hélène Gestern dans des catégories préétablies suffirait déjà en elle-même à faire une partie de son intérêt.

Ce n’est ni un roman ni un recueil de nouvelles ni même, à proprement parler, un récit. Et l’impossibilité de faire entrer le livre d’Hélène Gestern dans des catégories préétablies suffirait déjà en elle-même à faire une partie de son intérêt.L’écrivaine de Nancy évoque, donc (parlons, faute de mieux, d’évocation), un vertige, qui est celui, aurait dit Bashung, de l’amour. Mais vu et vécu, comme l’indique le titre du second des deux textes qui composent l’ouvrage, depuis le point final. Le premier de ces textes parle de la relation avec T., un amant américain, relation douloureuse et aboutissant à une première séparation, puis qui reprend sept ans après, à nouveau aussi passionnelle, pour se terminer de la même manière. En « bien pire » : « Mêmes hésitations, mêmes dérobades, mêmes déceptions, mais en plus âpre ». La seconde partie du livre, beaucoup plus brève, part du moment où un autre homme, aimé et amoureux, déclare soudain : « Je ne sais plus ».

« Un espace pensable »

Chacune de ces « histoires » se caractérise par le fondamental déséquilibre que le titre donné à la première suggère : d’une part, une liaison en deux époques que sépare un long blanc central ; de l’autre, une rupture paradoxale que rien ne paraissait annoncer. Le tout formant, dans l’esprit du lecteur, une seule aventure, travaillée par la discontinuité et le décalage. La structure déconcertante choisie par Hélène Gestern convient donc exactement au propos d’un livre placé par ailleurs sous l’invocation d’Annie Ernaux, dont une phrase revient hanter la narratrice : « Où est mon histoire ? ».

Comme l’auteure de Passion simple, Hélène Gestern tente de cerner et de dépasser par l’écriture un état psychologique qui présente toutes les caractéristiques de l’obsession. « J’ai formé, en pensée, quelques-uns de ces récits », dit-elle des courts chapitres qui composent la première moitié de l’ouvrage, « en me disant que cet amour, les décisions graves qu’il avait entraînées, la force émotionnelle qu’il avait charriée, ne pouvaient pas rester lettre morte ». Mais elle indique, plus loin, un autre souci que celui de sauver son expérience du « sentiment de gratuité, d’absurdité, de gâchis » : il s’agit aussi de « lui rendre une architecture et [de] la contenir dans un espace pensable ».

« L’intérieur de l’intérieur »

Dire, donc, ce qui est difficile à penser et peut-être impossible à dire. À savoir les effets, plutôt que de la passion, de la perte. Effets d’abord physiques : « Le coup a porté au plexus, aux poumons, à l’intérieur de l’intérieur, il a désintégré la chair, opéré une torsion de chaque fibre qui a dorénavant pour tâche de s’arracher à celui auquel elle s’était passionnément attachée ». Cependant, dans cet effort pour reconstituer, de manière aussi impitoyable que possible, une telle déchirure, on en vient vite à approcher un « point de mort intérieure » qui, par définition, se dérobe. « Qu’est-ce qui se sépare quand nous nous séparons ? », telle est la question autour de quoi tout ici tourne. Et à laquelle, au fil de l’écriture, vient se « substituer » une autre : « Celle de connaître le point à partir duquel on [peut] se dire qu’on [a] cessé d’aimer ». Dans l’espace ménagé entre ces deux interrogations, qui sont peut-être la même, s’inscrit ce petit livre étrangement poignant et désespéré, où l’on frôle plus d’une fois, dans la peinture d’un « processus (…) à la fois d’une grande douceur et d’une infinie violence », l’émoi mystique. Annie Ernaux et la Religieuse portugaise ?… Comme figures tutélaires, on a vu pire.

P. A.

Illustration : le Bernin, Tombeau de la bienheureuse Ludovica Albertoni (1671-1674)

votre commentaire

votre commentaire

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot