-

Soyons positifs : parmi les multiples surprises que nous réservait l’année qui s’achève, il y en a aussi eu de bonnes. D’abord, la lecture s’y est révélée une activité sinon « essentielle », au moins prisée. Ensuite, la rentrée littéraire a été riche en ouvrages intéressants. Comme tous les ans à pareille époque, en voici quelques-uns, parmi ceux qui m’ont plu et dont j’ai parlé.

Autant de lectures possibles en temps de couvre-feu, avant 2021 et des jours peut-être meilleurs — c’est en tout cas ce que je vous souhaite.

Rendez-vous en janvier, pour parler du nouveau Marie Sizun, du nouveau Gilles Sebhan, du nouveau Chris Kraus. De Maryline Desbiolles, de Marie Ndiaye, d’Hédi Kaddour, et de bien d’autres…

Dans le secret des familles

Fille, Camille Laurens (Gallimard)

La vie de Laurence, entre ses parents, ses sœurs, son corps, son fils, sa fille, c’est aussi l’aventure d’un mot et la naissance d’une future (grande) écrivaine.

Les Grandes Poupées, Céline Debayle (Arléa)

Qu’est-ce que l’Indochine ? Pourquoi Josette n’a-t-elle plus le droit d’aller au Balto avec son père adoré ? Pourquoi doit-elle passer l’été avec sa mère, sa cousine et sa tante haïe ?... Une enfance des années 1950, tout en couleurs et en ruptures de ton.

Les Lionnes, Lucy Ellmann (Seuil)

On n’en a pas assez parlé… Ce long monologue intérieur d’une ménagère américaine dans sa cuisine est un des livres les plus étonnants de la rentrée. Et, peut-être, un des plus jubilatoires…

Dans les tourments de la jeunesse

Qui sème le vent, Marieke Lucas Rijneveld (Buchet-Chastel)

Le premier roman de cette jeune écrivaine a fait grand bruit aux Pays-Bas. Il y a de quoi : un frère qui meurt, le corps qui change, les vaches décimées, la Bible… une langue exubérante et violente, la farce paysanne côtoie toujours la mort.

La Ville aux acacias, Mihail Sebastian (Mercure de France)

En 1935 paraissait en Roumanie ce roman traduit aujourd’hui pour la première fois. On y voyait Adriana grandir, hésiter entre plusieurs amours, découvrir le langage du corps… On y voyait passer les saisons, nuits d’été, songeries hivernales, mélancolie…

L'Invitation à la valse, Rosamond Lehmann (Belfond)

Retour d’une écrivaine anglaise très injustement oubliée. Olivia, dix-sept ans, va à son premier bal et y découvre, sous les apparences mondaines, le vrai monde. Subtil, cruel et plein de charme.

Le même éditeur republie aussi Intempéries, où on retrouve l’héroïne des années plus tard. L’appartenance de Rosamond Lehmann au Bloomsbury Group y est encore plus sensible, dans l’habile entrelacs du dialogue et du monologue intérieur.

Face au silence des choses

Okuribi, Hiroki Takahashi (Belfond)

Faux roman d’adolescence sur fond de harcèlement scolaire, où le héros n’entre pas tant dans l’âge adulte que dans l’intimité de l’univers. Paysages, parfums, insectes, tout ici est signe.

Sous la lumière des vitrines, Alain Claude Sulzer (Chambon)

Ce sont des choses bien différentes qu’on rencontre dans le roman de l’écrivain suisse, où un décorateur de vitrines voit sa vie minuscule bouleversée par l’irruption de la modernité. L’inquiétante étrangeté des étalages d’antan, et, en filigrane, une subtile réflexion sur l’œuvre d’art…

P. A.

2 commentaires

2 commentaires

-

Actes Sud et les éditions de l’Imprimerie nationale se sont associés pour réaliser cet ouvrage, consacré à ce qui est peut-être pour nous l’objet littéraire par excellence — mais qui, comme on le découvrira à la lecture, ne l’a pas toujours été. Sous la direction de Gilles Siouffi, des spécialistes tous plus titrés les uns que les autres (professeurs émérites, titulaires de doctorats divers, auteurs de livres multiples…) se sont répartis les six chapitres qui suivent et content, siècle par siècle après un chapitre sur le Moyen-Âge, les aventures et transformations du français écrit.

Actes Sud et les éditions de l’Imprimerie nationale se sont associés pour réaliser cet ouvrage, consacré à ce qui est peut-être pour nous l’objet littéraire par excellence — mais qui, comme on le découvrira à la lecture, ne l’a pas toujours été. Sous la direction de Gilles Siouffi, des spécialistes tous plus titrés les uns que les autres (professeurs émérites, titulaires de doctorats divers, auteurs de livres multiples…) se sont répartis les six chapitres qui suivent et content, siècle par siècle après un chapitre sur le Moyen-Âge, les aventures et transformations du français écrit.Du latin au courriel

On le voit s’émanciper peu à peu de la syntaxe latine et de la lecture à haute voix. On voit naître et évoluer la ponctuation, alors que la phrase n’est pas encore la phrase mais une « manière de parler ». Telle que nous la connaissons, ce sont les subdivisions de la période oratoire qui vont progressivement lui donner naissance ; et le carcan du vers classique contribuera aussi à lui servir de moule, la mode des maximes, au XVIIe siècle, jouant également son rôle.

Ce n’est cependant qu’au XVIIIe siècle que la concurrence de la sensibilité et de la raison amènera à définir la phrase au sens moderne du mot, et au début du XIXe que les grammairiens lui donneront une structure toujours canonique aujourd’hui. Puis, à l’orée du XXe siècle, c’est l’émergence de la notion de texte comme nouvelle unité langagière. Là-dessus, montée en puissance de l’oralité, querelle de la phrase longue et de la phrase brève, crise de l’après-Seconde Guerre mondiale…, pour en arriver aux distorsions et hybridations dues aujourd’hui aux différentes formes d’écriture numérique.

Qu’est-ce que la littérature ?

Des questions récurrentes hantent cette épopée, comme elles sont venues régulièrement hanter ses

héros : comment exprimer l’émotion ? comment accueillir le français populaire et, ce qui n’est pas forcément la même chose, le français parlé ? du reste, faut-il l’accueillir ? que faire des normes ? en faut-il ?... Et de nombreux exemples tirés d’auteurs célèbres ou anonymes illustrent les propos de nos spécialistes, qui ne s’adressent pas aux spécialistes mais savent rendre un sujet pointu tout à fait accessible et, du coup, passionnant.

héros : comment exprimer l’émotion ? comment accueillir le français populaire et, ce qui n’est pas forcément la même chose, le français parlé ? du reste, faut-il l’accueillir ? que faire des normes ? en faut-il ?... Et de nombreux exemples tirés d’auteurs célèbres ou anonymes illustrent les propos de nos spécialistes, qui ne s’adressent pas aux spécialistes mais savent rendre un sujet pointu tout à fait accessible et, du coup, passionnant.C’est aussi qu’ils ne se limitent pas au domaine purement linguistique. N’hésitant pas à s’attarder sur le rôle de l’école, l’influence des innovations technologiques, celle de l’idéologie ou des événements historiques (exemple : inflation de la correspondance pendant la Première Guerre mondiale…), c’est une véritable sociologie historique de la langue et de ses usages qu’ils esquissent. Ainsi, bien sûr, qu’une brève histoire de la littérature francophone. C’est-à-dire, vue à partir d’une langue donnée, de la chose littéraire en tant que telle, dans son identité problématique.

P. A.

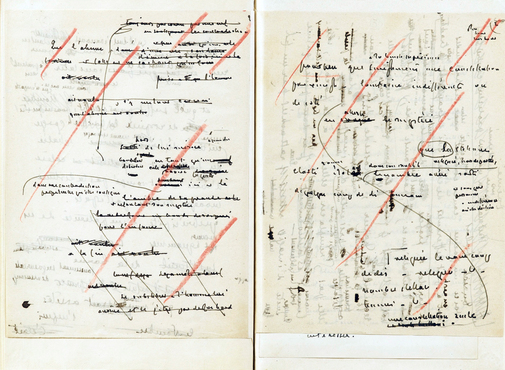

Illustrations :

1) le Serment de Strasbourg

2) manuscrit du Coup de dés, de Mallarmé (1897)

votre commentaire

votre commentaire

-

Encore une histoire de famille, se dit-on tout d’abord à la lecture de ce premier roman. La narratrice traverse la France, de Paris au Sud, pour aller annoncer à son frère, Christophe, que leur jeune sœur, Agnès, a été internée. Ce dénouement menaçait depuis longtemps de se produire. C’est une question à elle posée, le jour de la soutenance de sa thèse sur les fractales, qui a précipité les choses : « Tu vas le dire à maman ? »

Encore une histoire de famille, se dit-on tout d’abord à la lecture de ce premier roman. La narratrice traverse la France, de Paris au Sud, pour aller annoncer à son frère, Christophe, que leur jeune sœur, Agnès, a été internée. Ce dénouement menaçait depuis longtemps de se produire. C’est une question à elle posée, le jour de la soutenance de sa thèse sur les fractales, qui a précipité les choses : « Tu vas le dire à maman ? »Ténébreuse aurore

Maman a disparu on ne sait trop où, à la mort du père, emporté par la maladie mystérieuse qui le rongeait depuis des années, pendant lesquelles « il avait (…) essayé d’aider les docteurs qui s’étaient succédé en produisant régulièrement de nouvelles séries de symptômes qu’on croyait identifier enfin mais qui ne menaient à rien ». On le voit, une malédiction semble peser sur cette famille. Celle qui parle a l’impression d’être (tant mieux pour elle) « enfermée dehors » (« J’avais assiégé ma famille sans jamais pouvoir franchir les portes de son territoire »). Cette fois, elle compte bien sur son frère pour la faire entrer dans la place. C’est pas gagné : si ce solitaire se passionne non seulement pour les confitures mais aussi pour les recherches généalogiques, ce qui l’intéresse, « c’est les noms », lesquels paraissent avoir pour fonction de masquer les vies qu’ils désignent plutôt que de les ressusciter.

À la fin, pourtant, dans un récit que d’autres récits enchâssés annonçaient, la vérité se fera jour, justifiant le titre de la seule manière possible sauf à y voir une antiphrase. Car la première originalité peut-être de cette affaire de famille parmi tant d’autres qui se publient, c’est sa noirceur. Bien souvent, les textes figurant en quatrième de couverture ont des formules qui laissent perplexe. Là, c’est pourtant avec pas mal de justesse que l’« ambiance oppressante » du texte est associée à « la forêt équatoriale » qu’il en viendra à évoquer.

Tropiques, gouffres et fractales

C’est en effet en Guyane que Pia Malaussène, fille, nous dit-on, de chercheur d’or, est allée cacher le secret si longtemps cherché par son héroïne. Ce qui lui permet d’installer un contraste signifiant entre une campagne française morne et pelée et le pays du bagne, tout en chatoiements et ailes de papillons. La forêt guyanaise, c’est oppressant, mais beau. Pour dérouler les replis de son labyrinthe tropical et familial, Pia Malaussène opte pour une phrase sinueuse, précise — parfois précieuse, comme quelques images un peu lourdes l’attestent, mais ça nous change quand même agréablement de bien des choses. On serait tenté de trouver un peu lourdes aussi les explications un brin détaillées de la fin, si l’important, ici, n’était au fond pas tant une révélation trop spectaculaire pour ne pas constituer aussi une manière de leurre, mais le chemin qui y a conduit, et qui constitue en lui-même une méditation sur le caractère problématique et fuyant de la vérité.

Notre auteure use de différentes images pour en parler, ou pour dire (c’est la même chose) la façon dont elle se dérobe. Il y a les fractales d’Agnès, ces objets géométriques « infiniment morcelés », révélant « les mêmes détails à des échelles d’observation de plus en plus fines », et qui paraissent reporter à l’infini la chose à voir. Il y a les voix d’Agnès, celles qui hantent son esprit et qui, comme celles de la famille pendant les conversations creuses des dimanches, désignent les non-dits en les recouvrant. Il y a le gouffre qu’est Agnès elle-même, et que la narratrice, en voulant le sonder, approfondit (« Tourner autour d’Agnès ne creusait qu’un fossé cernant sans le toucher son être réfractaire »). Aucune de ces figures n’épuise le sujet, bien sûr. Le vrai sujet d’un livre qui évite les pièges du roman familial avec dépendances socio-historiques, pour aller, par les détours qui seuls y mènent, à l’essentiel : « ce qu’on ne peut pas dire ». « L’horreur », précise le frère.

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

« C’est la nuit qui est continue. C’est la nuit qui est le tissu

Du temps, la réserve d’être

Et le jour n’ouvre là-dessus que par de méchantes fenêtres et des poternes.

C’est le jour qui rompt et le jour n’ouvre là-dessus

Que par de pauvres jours

De souffrance. C’est le jour qui crève et les jours sont comme des îles dans la mer.

Comme des îles interrompues qui interrompent la mer.

Mais la mer est continue et ce sont les îles qui ont tort. »

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu

2 commentaires

2 commentaires

-

Paula Fürstenberg, dont c’est le premier roman, est née en RDA peu avant la réunification. Son héroïne, Johanna, aussi. Elle a 19 ans et apprend à conduire des trams dans une ville longtemps divisée en deux, mais qui ne l’est plus. Elle voyage d’une ancienne moitié à l’autre comme entre le présent et le passé. Car son père, qui a disparu quelques semaines avant la chute du Mur, c’est-à-dire quelques années après sa naissance, vient de laisser, pour la première fois, un message sur le répondeur de son ancienne épouse. Johanna se lance à la recherche de ce géniteur si longtemps évanoui, pour découvrir qu’il est en train de mourir d’un cancer généralisé, lequel, rapidement, le prive de la parole.

Paula Fürstenberg, dont c’est le premier roman, est née en RDA peu avant la réunification. Son héroïne, Johanna, aussi. Elle a 19 ans et apprend à conduire des trams dans une ville longtemps divisée en deux, mais qui ne l’est plus. Elle voyage d’une ancienne moitié à l’autre comme entre le présent et le passé. Car son père, qui a disparu quelques semaines avant la chute du Mur, c’est-à-dire quelques années après sa naissance, vient de laisser, pour la première fois, un message sur le répondeur de son ancienne épouse. Johanna se lance à la recherche de ce géniteur si longtemps évanoui, pour découvrir qu’il est en train de mourir d’un cancer généralisé, lequel, rapidement, le prive de la parole.« L’odeur de la lessive Quasi »

À cette occasion, la jeune fille se découvrira aussi une demi-sœur, Antonia, qui, elle, a eu deux pères. Elle fera également connaissance avec sa seconde grand-mère… Tous ces redoublements, à l’image de la frontière fantôme qui divise la capitale allemande, scandent un livre dont le thème le plus apparent est la persistance d’un pays perdu dans l’esprit de deux générations de personnages qui y sont nés — et font partie, pour la plupart, des « perdants de la réunification ». Le motif du père absent est plutôt, ici, d’ordre allégorique. Et ce qui pourrait ressembler à une nostalgie de la RDA n’exprime en réalité pas le regret d’un régime ou d’un mode de vie, mais la douleur de se voir privé d’un passé nié ou réduit à des clichés. Dans les vitrines du musée consacré à la république défunte, « il n’y a pas de jardin derrière la maison, ni de bassine en zinc où les enfants pataugent en été. Il manque l’odeur de la lessive Quasi et le tintement de la caisse du Konsum ».

Que faire d’une urne ?

Cependant, le drame historique n’est peut-être pas l’essentiel de ce livre mélancolique et faussement lisse, où ne fait pas défaut l’humour noir. Ainsi de l’embarras de la nouvelle orpheline quand elle se voit remettre l’urne contenant les cendres paternelles : « Je veux poser l’urne sur le siège à côté de moi, mais il est occupé. Alors je prends Jens sur mes genoux en me demandant s’il m’a jamais prise sur les siens ». Le silence puis la mort de Jens laissent en effet sa fille seule pour mener les recherches qui l’obsèdent et l’accaparent au point de reléguer au second plan sa formation de wattwoman ou ses amours avec son collègue Karl. Le goût de Johanna pour les cartes géographiques est l’expression d’un besoin de fixer la réalité une fois pour toutes qui frôle la manie. Le « tigre ailé » figurant sur une carte médiévale du monde, punaisée au mur de son appartement, donne un côté discrètement et ironiquement mythologique à ses efforts dans ce sens. Car c’est bien une quête que l’enquête dans laquelle cette jeune fille aux cheveux courts, adepte de la marche à pied, s’est jetée à corps perdu. Qui a raison ? Sa mère, Astrid, laquelle affirme que Jens les a abandonnées pour passer à l’Ouest dans l’espoir d’y devenir un rocker célèbre ? Sa demi-sœur, Antonia, pour qui il a été, le jour de sa disparition, arrêté par la Stasi ? Sa grand-mère, Hilde, qui maintient qu’il est resté fidèle au régime ? Et s’il avait, précisément, travaillé pour la Stasi ? Et si ç’avait été le cas d’Astrid aussi ? Qui n’est pas suspect ?

« Je me demande quelle version de sa disparition a ma préférence », s’interroge Johanna. La vérité est affaire de versions, l’Histoire est toujours réécrite. Plutôt que le pot aux roses escompté, c’est cela que l’héroïne découvre. Les comptes rendus d’interrogatoires et autres documents officiels qui alternent avec les chapitres où elle nous raconte ses déboires, on comprend vite que c’est elle aussi qui les tape sur sa vieille machine trouvée aux puces. Dépliant ainsi l’un après l’autre tous les possibles d’un passé qui prend de plus en plus les couleurs de la fiction — de cette fiction dont viendra finalement le salut pour Johanna : une histoire « à laquelle [elle] [peut] croire », ce qui « est mieux qu’une absence d’histoire ».

Qu’est-ce que la vérité, sinon une hypothèse ? Qu’est-ce que l’Histoire, sinon un faisceau d’histoires possibles ? À notre époque, où le besoin naïf du vrai tourne volontiers à l’acharnement alors que, paradoxalement, la vérité historique croit de plus en plus pouvoir s’écrire par le biais du roman, c’est à une belle et salutaire méditation que la jeune écrivaine allemande nous invite. Avec, en prime, à l’arrière-plan, Berlin, cette « énorme plante carnivore » dévoreuse de pères…

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot