-

Enfance, Tove Ditlevsen, traduit du danois par Christine Berlioz et Leila Flink Thullesen (Globe)

À la première page, le journal parle de la grippe espagnole et du traité de Versailles. L’enfant est heureuse, seule avec sa mère. Mais celle-ci, prise d’une « sombre fureur », devient soudain « une étrangère indéchiffrable » et la petite fille s’imagine avoir été « échangée quand [elle] ét[ait] bébé ». « Je portais les tasses dans la cuisine », ajoute-t-elle, « et au plus profond de moi de longs mots étranges rampaient lentement autour de mon esprit en tissant une sorte de membrane protectrice ».

À la première page, le journal parle de la grippe espagnole et du traité de Versailles. L’enfant est heureuse, seule avec sa mère. Mais celle-ci, prise d’une « sombre fureur », devient soudain « une étrangère indéchiffrable » et la petite fille s’imagine avoir été « échangée quand [elle] ét[ait] bébé ». « Je portais les tasses dans la cuisine », ajoute-t-elle, « et au plus profond de moi de longs mots étranges rampaient lentement autour de mon esprit en tissant une sorte de membrane protectrice ».Mystère de la simplicité

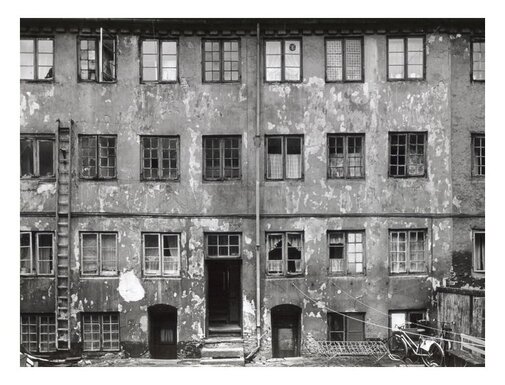

Comme dans L’Enfant de Vallès, une scène inaugurale annonce de façon saisissante les thèmes essentiels d’Enfance, premier tome de la trilogie autobiographique de Tove Ditlevsen, publiée entre 1967 et 1971. Jeunesse et Dépendance devraient suivre chez le même éditeur français. Les trois volumes ont largement contribué à la célébrité de l’écrivaine danoise, née en 1917 et qui s’est suicidée en 1976. La quatrième de couverture fait d’elle « la pionnière de l’écriture autobiographique », formulation curieuse, qui jette saint Augustin, Rousseau, Chateaubriand, Leiris et beaucoup d’autres dans les abîmes du non-être. Mais Tove Ditlevsen n’y est pour rien. Et ce n’est pas sa faute non plus si son livre met le blogueur, comme il arrive parfois, dans un prometteur embarras : on est immédiatement saisi par ce récit d’une enfance passée dans le quartier de Verterbro, à Copenhague, et emporté d’autant plus sûrement qu’on aurait d’abord du mal à dire pourquoi. Qu’est-ce qui fait la force d’un texte apparemment aussi simple ?

Sa simplicité, d’abord. Une impression de fausse évidence, qu’il faut beaucoup d’art pour créer. La dureté des rapports (« Quand elle [la mère] et moi, nous sommes unies par la même peur, elle me tombe dessus »), la misère sociale (« Soit les hommes buvaient – la majorité d’entre eux –, soit ils nourrissaient une haine violente à l’égard de ceux qui buvaient »), tout est énoncé uniment, avec une lucidité paisible et désarmante.

Au présent

Nous sommes dans un foyer ouvrier, au sein d’un quartier populaire, au début du XXe siècle. La pauvreté et l’alcool sont omniprésents, le père, Ditlev, social-démocrate convaincu, s’indigne du sort de Sacco et de Vanzetti, le frère, Edvin, est en apprentissage et tousse, Ruth, la seule amie, fréquente les grandes qui traînent « dans le coin des poubelles » et « parlent en ricanant d’alcool, d’adultère et de relations secrètes dont on ne peut même pas dire le nom ». Cependant l’absence de distance, la constante adhérence au présent, qui sont le deuxième atout du texte, excluent le jugement analytique ou le commentaire surplombant, plaies actuelles de tant de récits comparables. Cette installation dans le point de vue le plus immédiat permet parfois l’humour et la fausse naïveté (« À ce que je comprends, [un conservateur] est le pire de ce que l’être humain peut être » ; avec deux autres institutrices, « mademoiselle Matthiassen (…) m’inspire la conviction absolue que les femmes ne peuvent s’accomplir dans leur domaine professionnel que si elles n’ont pas de seins »). Elle ouvre aussi de temps à autre sur le fantastique (« Je vois le tas de vêtements derrière la porte se transformer en longs bras crochus »). Surtout, elle est au principe d’une construction qui s’efface derrière l’impression de désordre accentuée par l’usage de la juxtaposition et les courts chapitres.

L’enfance comme une peau

Le temps passe, pourtant, de façon presque insensible : « L’enfance est longue et étroite comme un cercueil, on ne peut pas s’en échapper sans aide » ; mais un peu plus loin elle « est devenue fine et plate, fragile comme une feuille de papier » ; l’avenir approche, « un colosse monstrueux d’une force herculéenne »… Dernière page : « Les derniers morceaux de cette enfance se détachent de moi comme les lambeaux d’une peau brûlée par le soleil ».

Ce motif de l’enveloppe protectrice constitue, troisième élément clé, un fil conducteur discret mais continu, et qui porte le livre. Consciente de sa singularité, Tove, parmi ses camarades de classe, accepte de jouer le rôle du clown : « Ce rôle et ma bêtise avérée me protègent de leur méchanceté sans limite » ; « Mon masque est la bêtise et je fais bien attention à ce que personne ne me l’arrache »… Il est cependant une autre « membrane protectrice », et un autre thème qui court depuis le tout début d’Enfance. « En deuxième année d’école primaire », la petite narratrice songe à « écrire des psaumes » (« C’est ce que je trouve le plus beau »). Plus tard, « la face cachée du sexe (…) se laisse beaucoup plus difficilement qu’avant recouvrir par les mots frémissants, jamais écrits, que [son] cœur [lui] murmure toujours ». Ce qui n’empêche qu’un des rédacteurs du journal Socialdemokraten, à qui elle a montré quelques poèmes, a trouvé que « les érotiques [étaient] vraiment les meilleurs », et l’a incitée à revenir « dans un ou deux ans ». Le livre finit aussi sur ce futur possible.

P. A.

Tags : Tove Ditlevsen, Enfance, roman danois, autobiographie, enfance, adolescence, rentrée 2023

Tags : Tove Ditlevsen, Enfance, roman danois, autobiographie, enfance, adolescence, rentrée 2023

-

Commentaires

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot