-

« C’est la nuit qui est continue. C’est la nuit qui est le tissu

Du temps, la réserve d’être

Et le jour n’ouvre là-dessus que par de méchantes fenêtres et des poternes.

C’est le jour qui rompt et le jour n’ouvre là-dessus

Que par de pauvres jours

De souffrance. C’est le jour qui crève et les jours sont comme des îles dans la mer.

Comme des îles interrompues qui interrompent la mer.

Mais la mer est continue et ce sont les îles qui ont tort. »

Charles Péguy, Le Porche du mystère de la deuxième vertu

2 commentaires

2 commentaires

-

Paula Fürstenberg, dont c’est le premier roman, est née en RDA peu avant la réunification. Son héroïne, Johanna, aussi. Elle a 19 ans et apprend à conduire des trams dans une ville longtemps divisée en deux, mais qui ne l’est plus. Elle voyage d’une ancienne moitié à l’autre comme entre le présent et le passé. Car son père, qui a disparu quelques semaines avant la chute du Mur, c’est-à-dire quelques années après sa naissance, vient de laisser, pour la première fois, un message sur le répondeur de son ancienne épouse. Johanna se lance à la recherche de ce géniteur si longtemps évanoui, pour découvrir qu’il est en train de mourir d’un cancer généralisé, lequel, rapidement, le prive de la parole.

Paula Fürstenberg, dont c’est le premier roman, est née en RDA peu avant la réunification. Son héroïne, Johanna, aussi. Elle a 19 ans et apprend à conduire des trams dans une ville longtemps divisée en deux, mais qui ne l’est plus. Elle voyage d’une ancienne moitié à l’autre comme entre le présent et le passé. Car son père, qui a disparu quelques semaines avant la chute du Mur, c’est-à-dire quelques années après sa naissance, vient de laisser, pour la première fois, un message sur le répondeur de son ancienne épouse. Johanna se lance à la recherche de ce géniteur si longtemps évanoui, pour découvrir qu’il est en train de mourir d’un cancer généralisé, lequel, rapidement, le prive de la parole.« L’odeur de la lessive Quasi »

À cette occasion, la jeune fille se découvrira aussi une demi-sœur, Antonia, qui, elle, a eu deux pères. Elle fera également connaissance avec sa seconde grand-mère… Tous ces redoublements, à l’image de la frontière fantôme qui divise la capitale allemande, scandent un livre dont le thème le plus apparent est la persistance d’un pays perdu dans l’esprit de deux générations de personnages qui y sont nés — et font partie, pour la plupart, des « perdants de la réunification ». Le motif du père absent est plutôt, ici, d’ordre allégorique. Et ce qui pourrait ressembler à une nostalgie de la RDA n’exprime en réalité pas le regret d’un régime ou d’un mode de vie, mais la douleur de se voir privé d’un passé nié ou réduit à des clichés. Dans les vitrines du musée consacré à la république défunte, « il n’y a pas de jardin derrière la maison, ni de bassine en zinc où les enfants pataugent en été. Il manque l’odeur de la lessive Quasi et le tintement de la caisse du Konsum ».

Que faire d’une urne ?

Cependant, le drame historique n’est peut-être pas l’essentiel de ce livre mélancolique et faussement lisse, où ne fait pas défaut l’humour noir. Ainsi de l’embarras de la nouvelle orpheline quand elle se voit remettre l’urne contenant les cendres paternelles : « Je veux poser l’urne sur le siège à côté de moi, mais il est occupé. Alors je prends Jens sur mes genoux en me demandant s’il m’a jamais prise sur les siens ». Le silence puis la mort de Jens laissent en effet sa fille seule pour mener les recherches qui l’obsèdent et l’accaparent au point de reléguer au second plan sa formation de wattwoman ou ses amours avec son collègue Karl. Le goût de Johanna pour les cartes géographiques est l’expression d’un besoin de fixer la réalité une fois pour toutes qui frôle la manie. Le « tigre ailé » figurant sur une carte médiévale du monde, punaisée au mur de son appartement, donne un côté discrètement et ironiquement mythologique à ses efforts dans ce sens. Car c’est bien une quête que l’enquête dans laquelle cette jeune fille aux cheveux courts, adepte de la marche à pied, s’est jetée à corps perdu. Qui a raison ? Sa mère, Astrid, laquelle affirme que Jens les a abandonnées pour passer à l’Ouest dans l’espoir d’y devenir un rocker célèbre ? Sa demi-sœur, Antonia, pour qui il a été, le jour de sa disparition, arrêté par la Stasi ? Sa grand-mère, Hilde, qui maintient qu’il est resté fidèle au régime ? Et s’il avait, précisément, travaillé pour la Stasi ? Et si ç’avait été le cas d’Astrid aussi ? Qui n’est pas suspect ?

« Je me demande quelle version de sa disparition a ma préférence », s’interroge Johanna. La vérité est affaire de versions, l’Histoire est toujours réécrite. Plutôt que le pot aux roses escompté, c’est cela que l’héroïne découvre. Les comptes rendus d’interrogatoires et autres documents officiels qui alternent avec les chapitres où elle nous raconte ses déboires, on comprend vite que c’est elle aussi qui les tape sur sa vieille machine trouvée aux puces. Dépliant ainsi l’un après l’autre tous les possibles d’un passé qui prend de plus en plus les couleurs de la fiction — de cette fiction dont viendra finalement le salut pour Johanna : une histoire « à laquelle [elle] [peut] croire », ce qui « est mieux qu’une absence d’histoire ».

Qu’est-ce que la vérité, sinon une hypothèse ? Qu’est-ce que l’Histoire, sinon un faisceau d’histoires possibles ? À notre époque, où le besoin naïf du vrai tourne volontiers à l’acharnement alors que, paradoxalement, la vérité historique croit de plus en plus pouvoir s’écrire par le biais du roman, c’est à une belle et salutaire méditation que la jeune écrivaine allemande nous invite. Avec, en prime, à l’arrière-plan, Berlin, cette « énorme plante carnivore » dévoreuse de pères…

P. A.

votre commentaire

votre commentaire

-

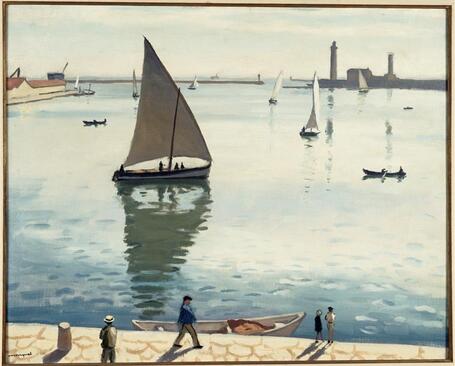

Fata Morgana, en collaboration avec le Musée Paul Valéry, vient de republier sous forme de mince volume Inspirations méditerranéennes, une conférence prononcée par l’auteur du Cimetière marin en 1933 et reprise en 1936 dans Variété III. « Ce que je vous dirai », annonce le poète, « ne concernera que les rapports de ma vie ou de ma sensibilité, dans sa période de formation, avec cette mer Méditerranée qui n’a cessé, depuis mon enfance, de m’être présente soit aux yeux, soit à l’esprit ». Suivent quelques très belles pages évoquant une enfance et une adolescence passées dans un port bien connu. Les ports : ces lieux où l’œil, passant du spectacle de la mer à celui de l’activité des hommes, « embrasse à la fois l’humain et l’inhumain »… Comment ne pas y rêver d’être « aspirant de marine » ou, à défaut, « poète ou peintre » ?

Fata Morgana, en collaboration avec le Musée Paul Valéry, vient de republier sous forme de mince volume Inspirations méditerranéennes, une conférence prononcée par l’auteur du Cimetière marin en 1933 et reprise en 1936 dans Variété III. « Ce que je vous dirai », annonce le poète, « ne concernera que les rapports de ma vie ou de ma sensibilité, dans sa période de formation, avec cette mer Méditerranée qui n’a cessé, depuis mon enfance, de m’être présente soit aux yeux, soit à l’esprit ». Suivent quelques très belles pages évoquant une enfance et une adolescence passées dans un port bien connu. Les ports : ces lieux où l’œil, passant du spectacle de la mer à celui de l’activité des hommes, « embrasse à la fois l’humain et l’inhumain »… Comment ne pas y rêver d’être « aspirant de marine » ou, à défaut, « poète ou peintre » ?Suivant un plan d’une rigueur et d’une simplicité platoniciennes, Valéry passe de la mer, de ses couleurs et de ses parfums, à ce que l’esprit y découvre, à savoir « tous les attributs de la connaissance : clarté, profondeur, vastitude, mesure » ; puis, s’élevant de l’individu au tout, il en vient au « rôle (…) que la Méditerranée a rempli (…) dans la constitution de l’esprit européen, ou de l’Europe historique, en tant que l’Europe et son esprit ont modifié le monde humain dans son entier ». Une certaine vision des choses et du style, qui met la Méditerranée au cœur de l’Occident, et l’Occident au centre du monde.

Que celui-ci ait cependant plus d’un centre, c’est ce que nous rappelle un livre consacré à d’autres poètes

et publié chez Philippe Rey : Le flot de la poésie continuera de couler. Ne nous arrêtons pas à ce titre pompeux. L’ouvrage, signé Le Clézio, est né de l’intérêt que celui-ci porte à l’Extrême-Orient, et de son amitié avec le poète et traducteur (du français) chinois Dong Qiang. Il est consacré aux poètes de la dynastie Tang (618-907). On y trouve des textes subtilement commentés, des éléments biographiques, des calligraphies de Dong Qiang, de nombreuses reproductions de peintures. Divisé en chapitres thématiques (Le vin, La guerre, L’amour, La nature…) suivis d’un lexique, il pourrait faire un beau cadeau de Noël pour temps troublés.

et publié chez Philippe Rey : Le flot de la poésie continuera de couler. Ne nous arrêtons pas à ce titre pompeux. L’ouvrage, signé Le Clézio, est né de l’intérêt que celui-ci porte à l’Extrême-Orient, et de son amitié avec le poète et traducteur (du français) chinois Dong Qiang. Il est consacré aux poètes de la dynastie Tang (618-907). On y trouve des textes subtilement commentés, des éléments biographiques, des calligraphies de Dong Qiang, de nombreuses reproductions de peintures. Divisé en chapitres thématiques (Le vin, La guerre, L’amour, La nature…) suivis d’un lexique, il pourrait faire un beau cadeau de Noël pour temps troublés.D’autant qu’on y lit des choses comme :

« Les oiseaux s’effacent en s’envolant vers le haut

Un nuage solitaire s’éloigne dans une grande nonchalance

Seuls, nous restons face à face, le Mont Jingting et moi

Sans nous lasser jamais l’un de l’autre »

(Li Bai, 701-762)

… ou encore :

« Les insectes d’automne sous les herbes, le givre sur les feuilles

La balustrade vermillon, zigzagant, défait la lumière sur le lac

Le lièvre frissonne, le crapaud a froid, la lune est si pâle

Une telle nuit, même Chang’e (1) là-haut doit avoir le cœur brisé ! »

(Li Shangyin, 813-858)

P. A.

(1) Déesse de la lune. Elle y réside en compagnie d’un lapin et d’un crapaud.

Illustrations :

Albert Marquet, Voiliers à Sète (1924)

Shen Zhou (1427-1509), Carnet de paysages

2 commentaires

2 commentaires

-

Cette année, les prix littéraires ne se suivent ni ne se ressemblent. Le Goncourt et le Renaudot ont fini par nous arriver. Le premier, on le voyait venir : l’éblouissante et si efficace machine d’Hervé Le Tellier, L’Anomalie (voir ici), ne pouvait rester sans récompense. Roman captivant, brillant, drôle. Un peu trop tout cela, peut-être, mais tant de savoir-faire valait au moins un prix.

L’autre prix, le Renaudot, échoit à Marie-Hélène Lafon pour Histoire du fils (voir ici). Voilà récompensée une réputation, construite patiemment, au fil des ans, de livre en livre. La patience, la ténacité, c’est quelque chose… Il y avait sûrement un prix pour ça, jadis, dans les écoles de la République.

P. A.

2 commentaires

2 commentaires

-

Malgré plusieurs rééditions (10-18, Phébus…), elle était un peu négligée. Bien que proche du Bloomsbury Group et comparée parfois à Forster, à Virginia Woolf et à James, Rosamond Lehmann (1901-1990) avait tendance à être considérée comme une auteure pour jeunes filles. Protestantes, de préférence. Issues de ces familles où l’on faisait son miel aussi de Cronin, de Bromfield et de Daphné du Maurier.

Malgré plusieurs rééditions (10-18, Phébus…), elle était un peu négligée. Bien que proche du Bloomsbury Group et comparée parfois à Forster, à Virginia Woolf et à James, Rosamond Lehmann (1901-1990) avait tendance à être considérée comme une auteure pour jeunes filles. Protestantes, de préférence. Issues de ces familles où l’on faisait son miel aussi de Cronin, de Bromfield et de Daphné du Maurier.Mais pourquoi les jeunes protestantes auraient-elles obligatoirement de mauvais goûts ? Qu’un tel jugement soit hâtif, c’est ce que démontre brillamment la lecture de L’Invitation à la valse (1932), que Belfond republie en même temps que sa suite, Intempéries (1936), dans la traduction de l’époque (respectivement 1933 et 1936). Certes, ça commence très à l’anglaise : verte campagne, ambiance familiale, intérieur douillet (« L’ampoule électrique était baissée, et son éclat, à peine amorti par un mince abat-jour de porcelaine blanche, baignait les cheveux lustrés des deux sœurs »), comparses pittoresques et humour de rigueur — « Étique, mais distinguée avec sa toque de velours noir, son boléro d’astrakan, son ample jupe bordeaux ornée de plusieurs rangs de soutache noire (…) : accoutrement fantastique (…), qui fixait son identité de femme du monde dans la gêne aussi clairement que son nez proclamait le caractère chronique de sa dyspepsie ».

Carnet de bal

Deux sœurs : les filles de Mr et Mrs Curtis, la blonde, belle et énergique Kate, la brune, moins immédiatement attirante et facilement rougissante Olivia. Elles ont tout juste l’âge de faire leur entrée dans le monde. Les voisins, lord et lady Spencer, donnent un bal. C’est l’occasion.

Premier bal… Un morceau classique, de Flaubert à Tolstoï et d’autres. Ici, c’est l’essentiel du livre. Et l’écrivaine britannique fait tenir tout un roman d’éducation dans l’espace d’une soirée. Olivia, dont on adopte la plupart du temps le point de vue, plus encore que sa sœur à peine plus âgée, est plongée jusqu’au cou dans les affres, subtilement et délicatement captées, de l’adolescence : elle a perdu la foi, tient un journal intime, écrit des vers, a des extases, s’interroge sur son avenir (« Mon tour viendra ! Et comment viendrait-il ? Quand ? où ? »). La soirée chez les Spencer porte à leur apogée ses doutes sur elle-même (« Je suis grotesque, je ne suis en toutes choses qu’une amatrice maladroite » ; « Ma robe est d’une teinte trop crue, je ne suis pas sophistiquée, j’ai besoin de m’instruire ») et ses hésitations : prendra-t-elle pour modèle l’alerte et délurée Marigold, fille de ses hôtes, ou le jeune poète snob et complexé qui prétend être venu là pour faire plaisir à sa mère ?

Ouvrir les yeux

On l’aura deviné, pour Olivia, à la différence de ce qui se passe pour sa sœur, dont le carnet déborde, « ça ne marche pas très bien ». Pourtant, le lendemain, elle aura le sentiment que, dans ce « méli-mélo de regards, de paroles », il lui sera arrivé « beaucoup de choses, bonnes ou mauvaises », si bien qu’à présent, dans sa vie, « tout va commencer ». Au contraire, encore, de Kate, ce n’est pas un accomplissement mondain et sentimental qui se sera profilé pour elle chez ses riches voisins. Mais elle a compris qui elle est et, surtout, elle a découvert, sous les dentelles et les dorures, surpris au détour des gestes, des propos, le vrai visage du monde : hypocrisie, perfidie, cynisme ; grossièreté des hommes, frivolité des femmes, arrivisme et dureté de tous. Le sommet de ce cruel apprentissage est sans doute le moment où, poussée dans les bras du seul danseur disponible, elle découvre qu’il est aveugle depuis certain jour de juin 1918 — et soudain la guerre, qui, dans son enfance, lui avait paru si lointaine, se découvre à elle (« Une chose à ne jamais oublier »).

L’aveugle fait voir, et le (demi) happy end n’effacera pas l’impression, chez la jeune héroïne, de s’être trouvée confrontée à la vérité crue des choses. Ce n’est pas un hasard si c’est la craintive Olivia qui fait cette expérience : toujours en marge, souvent occupée à faire tapisserie, c’est-à-dire à observer les autres avec surprise et sagacité, n’occupe-t-elle pas la position même de la (future) écrivaine ? Rosamond Lehmann aussi avait une sœur…

P. A.

Illustration : Alfred Stevens, Jeune fille lisant (1856)

votre commentaire

votre commentaire

Critiques de livres, courtes fictions, entretiens avec des auteurs, billets d'humeur...

Twitter

Twitter del.icio.us

del.icio.us Facebook

Facebook Digg

Digg Technorati

Technorati Yahoo!

Yahoo! Stumbleupon

Stumbleupon Google

Google Blogmarks

Blogmarks Ask

Ask Slashdot

Slashdot